新時代音樂教育的使命與多元路徑 — 基於歷史經驗與政策導向的思考

引言

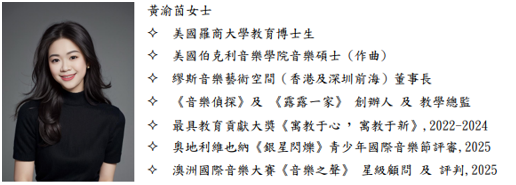

作為一名長期關注香港音樂教育發展的研究者,資深音樂教師、音樂教育及文化表演公司負責人,在雙重身份下-音樂家以及教育家的我,同時也是一對子女的媽媽。在日常生活裡每一刻都在深刻體會到音樂教育在培養文化認同中的獨特價值。香港特殊的歷史背景造就了中西文化交融的音樂教育特色,這種特色既是優勢,也帶來獨特的挑戰。

在《一國兩制》框架下,香港音樂教育在保持國際化特色的同時,更加擔起傳承中華優秀傳統文化及本土音樂特色的使命。成為唯一世界音樂藝術文化的「超級聯絡人」。

本文將結合個人研究與實踐經驗,探討香港音樂教育的發展路徑。

一、香港音樂教育的獨特價值與挑戰

1. 國際化視野的優勢香港音樂教育長期受西方音樂體系影響,在國際化方面具有明顯優勢。筆者在實地調研中發現,香港學生的音樂視野普遍較為開闊,這與香港國際化課程設置密切相關。然而,對中國傳統音樂理解及香港特色音樂文化也該多作交流及體驗,相信學生對音樂理解視野更全面化,更全球化。

2. 本土音樂文化傳承特區政府推行「粵劇文化傳承計劃」取得一定成效,據筆者觀察,現行教學中對粵劇的介紹往往停留在表面,可對其文化內涵的深入挖掘。建議多加入香港特色音樂及香港音樂歷史,幫助學生充足認知中樂文化同時,建立更系統的香港音樂特色文化認知框架。

3. 師資結構的優化空間 筆者訪談發現,香港音樂教師中系統學習過中國傳統音樂的比例不足30%。這種師資結構限制了傳統音樂教學的深度。建議師範院校開設系統的中國音樂史必修課程,並提供持續的在職培訓。

二、香港音樂教育的創新實踐

1. 跨文化教學模式的探索筆者在創辦及參與設計的「音樂偵探」音樂多語言學習課程中,嘗試將粵劇與歌劇進行比較及融合教學,這種方法顯著提升了學生的學習興趣。實踐證明,找到中西音樂的連接點,是提升教學效果的有效路徑。

2. 社區音樂教育的創新香港密集的社區網絡為音樂教育提供了獨特平台。筆者參與的"藝遊鄰里計劃"通過在社區舉辦工作坊,成功將南音/絲綢之路音樂文化等傳統音樂藝術形式帶入基層社區。這種模式值得推廣。

3. 數字化教學資源的開發 針對香港學生特點,筆者團隊開發了"粵劇 AR 學習系統",通過增強現實技術展示戲曲服飾、道具等元素,大幅提升了學生的參與度。這類創新值得更多政策支持。

三、深化香港與內地及國際音樂教育合作的建議

1. 建立常態化交流機制建議設立「港澳與內地及國際音樂教育聯盟」,定期舉辦教師交流、學生互訪等活動。筆者參與的「粵港澳大灣區青少年音樂營」及「維也納青少年音樂藝術節」就是成功案例,這種模式可以制度化。

2. 合作開發教學資源香港的國際化經驗與內地的傳統音樂資源可以優勢互補。與跨地域同行合作編寫教材,這種合作模式值得推廣。

3. 求學還是求分數?筆者認為,評估應注重音樂文化理解而非單純只技藝考核。建議參考內地《義務教育音樂課程標準》,結合香港實際情況,制定更符合香港特色的傳統音樂教學評估標準。

四、結語

香港音樂教育正處在轉型發展的關鍵時期。作為教育工作者,我們既要珍視香港的國際化特色,更要主動擔當文化傳承的使命。我堅信,只要堅持正確方向,創新方法路徑,香港一定能走出一條兼具國際視野與民族特色的音樂教育新路,為「一國兩制」下的文化教育事業作出獨特貢獻。

五、參考文獻

1. 政策文件與官方報告 - 中共中央辦公廳、國務院辦公廳. 《關於全面加強和改進新時代學校美育工作的意見》- 香港特別行政區教育局《音樂課程配套資源》- 全國教育科學規劃領導小組 《2025 年全國教育科學規劃年度項目申報公告》

2. 學術著作與研究論文參考 - 謝嘉幸 《我國當代音樂教育學研究綜述》華音網,2022 - 褚灝,馬曄 《中國音樂教育簡史》 北京大學出版社,2019 - 齊琨 《歷史民族音樂學在英文文獻中的建構》華音網

3. 香港音樂教育實踐參考 - 香港教育大學戲曲與非遺傳承中心《戲曲及非遺發展國際研討會2025論文集》- 香港音樂事務處 《2025 香港青年音樂營報告》

4. 產業與趨勢分析 - 中國報告大廳 《2025 年音樂教育行業分析:人們更加注重個體專業能力培養》

5. 國際視野下的本土實踐 - 香港青年協會 《2025 暑期音樂學堂》